| 索引号: | 4309030009/2025-2037468 | 发布机构: | 赫山区国土分局 | 发文日期: | 2025-02-13 09:46 |

|---|---|---|---|---|---|

| 信息类别: | 综合政务 | 公开范围: | 全部公开 | 公开方式: | 政府网站 |

《赫山区兰溪镇国土空间规划(2021-2035年)》已经益阳市人民政府批复同意,现根据法律要求,予以公告,详细内容如下:

一、规划范围

规划包括镇域和镇政府驻地两个空间层次。

镇域范围为兰溪镇行政辖区范围,总面积114.79平方公里,包含苏家湖村、黄湖村、罗湖村、北岸新村、千家洲村、双港子村、莲花塘村、三岔堤村、港湾村、金石村、双枫树村、新沙村、龙荣村、四门闸村、金河村、新月村、鄢家垸村、羊角村、沙岭村、槐花新村、金鸡山村、三河口村、枫林社区、白水湖渔场、兰溪镇渔场、龙光湖渔场、乡渔场、五七学校和城镇办。

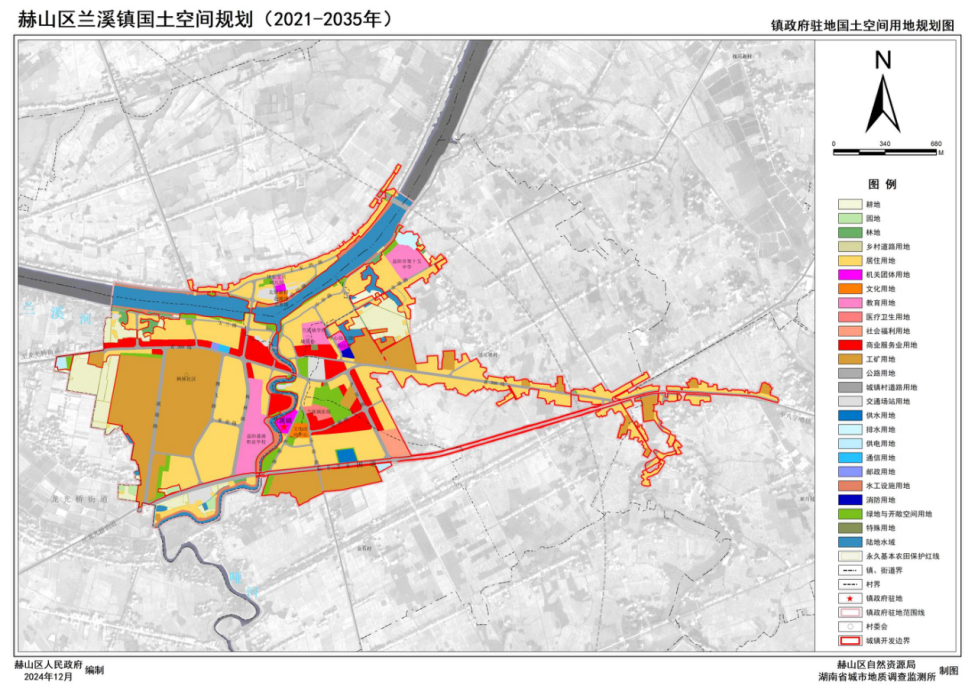

镇政府驻地范围以兰溪镇城镇开发边界划定方案为基础,北至北岸新村村组、东至莲花塘村、南至金石村村组、西至枫林社区,范围总面积342.02公顷。

二、规划期限

本次期限为2021-2035年,基期年为2020年,目标年为2035年,近期至2025年。

三、发展定位

深化落实《益阳市国土空间总体规划(2021-2035年)》,《赫山区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》,结合自然资源禀赋和经济社会发展阶段,落实益阳市国土空间总体规划,依托镇域内大量耕地资源,以现代农业发展、粮食生产及加工和休闲旅游为基础,充分考虑上位规划中的功能定位以及兰溪镇区位优势,明确兰溪镇为产业发展型城镇,定位为国家级农业产业强镇、省级民间文化艺术之乡和现代农业改革试验的核心示范区粮食生产和加工基地、益阳中心城区“卫星城”和益阳地区标杆乡镇。

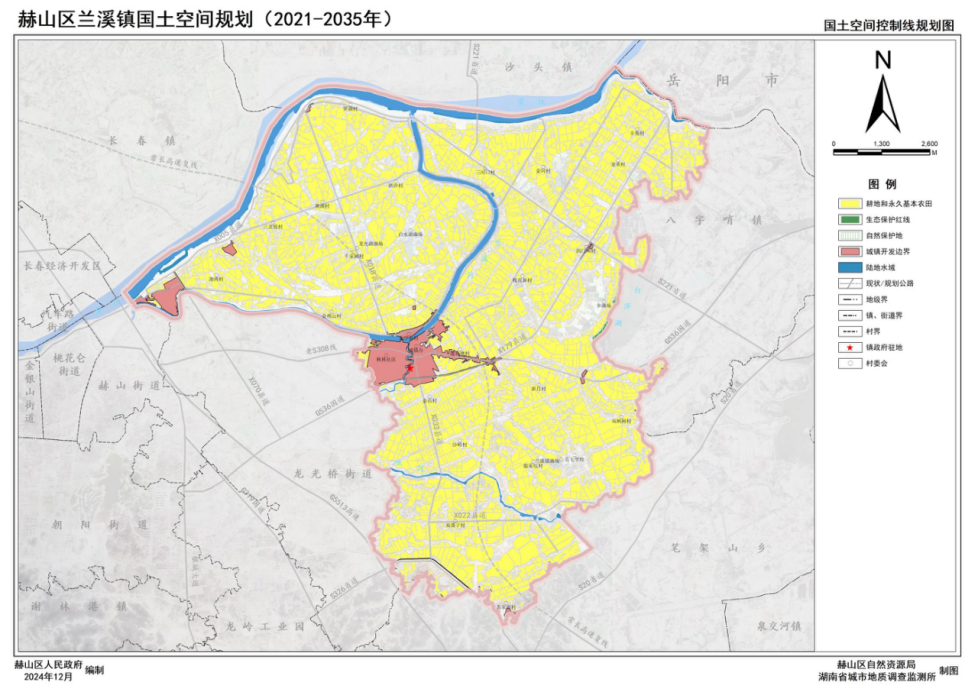

四、统筹划定三条控制线

至2035年,全镇落实耕地保有量不低于99559.81亩,永久基本农田面积不低于92382.66亩,生态保护红线面积不低于11.58公顷,城镇开发边界面积控制在356.27公顷以内。

|

|

五、构建总体新格局

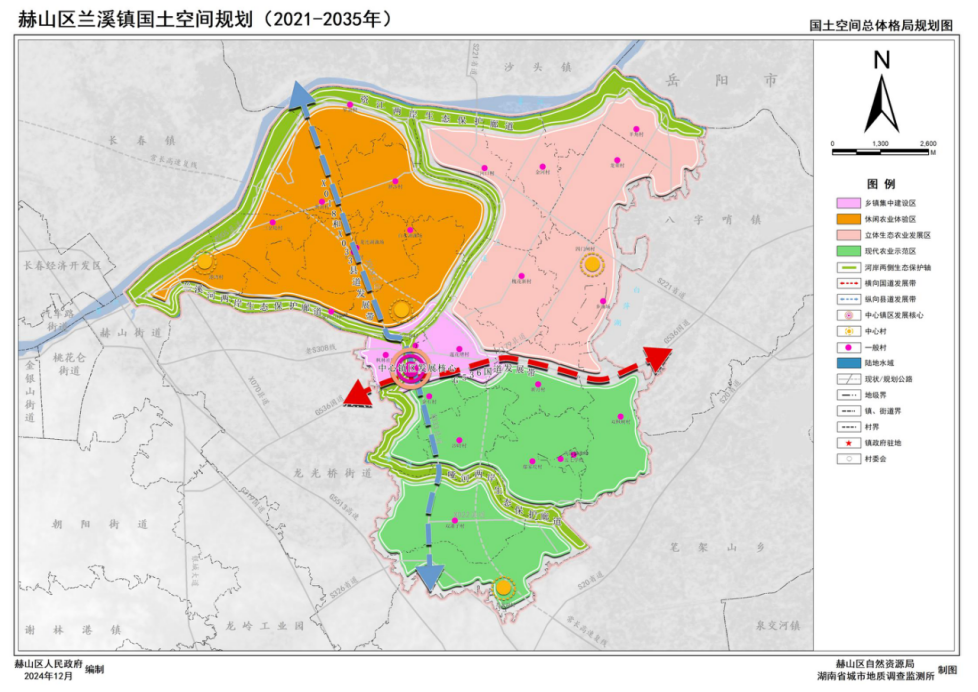

结合兰溪镇发展定位,坚持底线思维,统筹“山水林田湖草沙”等保护要素和文化、产业、交通等发展类要素布局,规划构建“一心两廊两带四区”的国土空间总体格局。

一心:兰溪镇城镇综合服务中心;

两廊:以资江为主形成镇域北侧的资江两岸生态保护廊道,兰溪河为主形成环绕镇域北部的兰溪河两岸生态保护廊道;

两带:以X018县道为主形成贯穿镇集中建设区的镇域西部纵向发展带,以G536国道为主形成贯穿镇集中建设区的镇域中部横向发展带;

四区:以港湾村、北岸新村、三岔堤村、新沙村等村为主等靠近益阳市中心城区村庄形成休闲农业体验区,通过承接中心城区资源推动村庄发展;以四门闸村、槐花新村等村为主导,规划建成位于镇域东部的立体生态农业发展区;以兰溪镇政府驻地的乡镇集中建设区域形成的乡镇集中建设区,依托该区工业生产优势,带动周边村庄发展;以现有农业生产区为基础,积极推动高标准农田建设,规划建成位于镇域南部的旱涝保收的现代农业生产区。

|

|

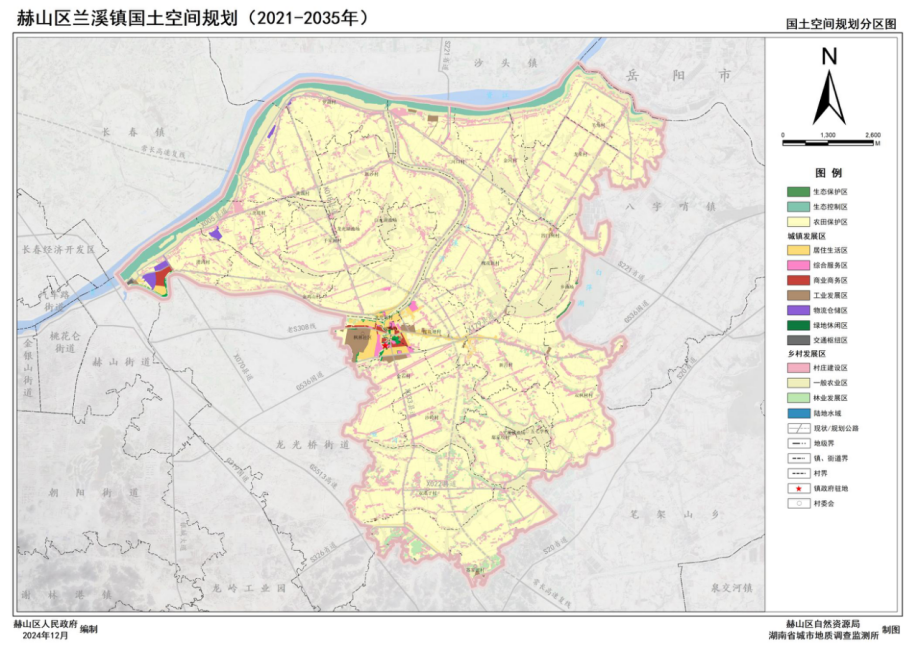

六、合理划定规划分区

结合兰溪镇地域特征和经济社会发展水平,按照全域全覆盖、不交叉、不重叠的原则,在益阳市国土空间规划基本分区的基础上,遵循用途主导功能的原则,合理划分国土空间规划分区,实现全域全类型国土空间用途管制。全镇共划分为生态保护区、生态控制区、农田保护区、城镇发展区、乡村发展区五类规划一级基本分区,并进一步细化城镇发展区、乡村发展区至二级规划分区深度。

|

|

七、综合交通规划

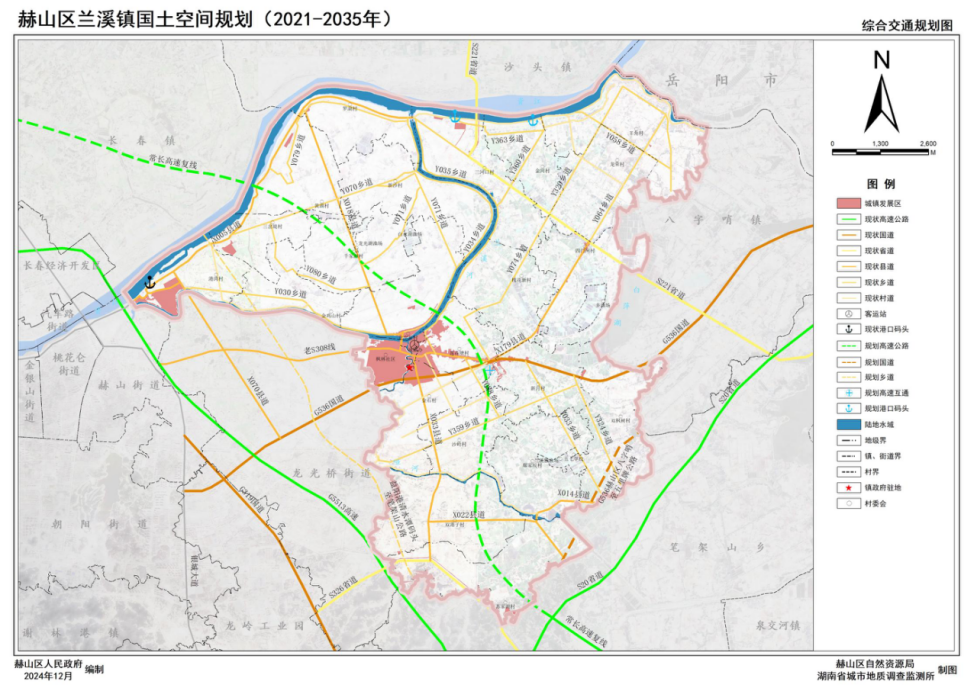

在现状道路交通的基础上,规划落实上位规划中重要交通廊道和设施布局控制要求,兰溪镇规划形成以高速、国道、省道、乡道四个层次的综合网络,构建 “四横两纵”的交通公路网结构。

四横:指由X005县道、X179县道、G536国道、X022县道构成的联系兰溪镇域东西向交通走廊。

三纵:指由X018县道、X033县道两条公路共同构成的兰溪镇南北向交通走廊。

|

|

八、镇政府驻地规划

镇政府驻地为全镇的综合服务及商贸中心,结合兰溪镇土地基本情况及未来发展需求,根据城乡统筹原则,衔接开发建设需求,明确镇政府驻地发展方向为沿G536两侧发展,到2035年,镇政府驻地范围内城镇建设用地262.06公顷。合理确定居住用地、公共管理与公共服务用地、交通设施用地、绿地与开敞空间用地、工矿用地、公用设施用地等各类用地的配置比例和布局优化方向。

|

|

九、实施保障

规划分期实施:以存量定计划、以空间定计划、以占补定计划;深入推进年度计划“增存挂钩”机制,实现以“存量”撬动“增量”;发挥年度新增建设用地计划的管控引导作用。

规划数据库建设:形成乡镇级规划数据库,纳入上级国土空间基础信息平台和国土空间规划“一张图”实施监督信息系统,并开展后续监督实施。

健全更新机制:建立健全“定期体检、五年一评估”实时监测、定期规划评估、动态维护的规划评估机制。

加强公众参与:建立国土空间规划的全过程公众参与制度。规划全过程采取政府组织、专家领衔、部门合作、公众参与的方式。

健全用途管制:城镇开发边界内的建设,实行“详细规划+规划许可”的管制方式;城镇开发边界外的建设,按照主导用途分区,实行“详细规划+规划许可”和“约束指标+分区准入”的管制方式。

严格监督考核:加强规划实施的执法监督与绩效考核,建立适应主体功能区要求的差异化绩效考核评价制度。